Scene 1 (0s)

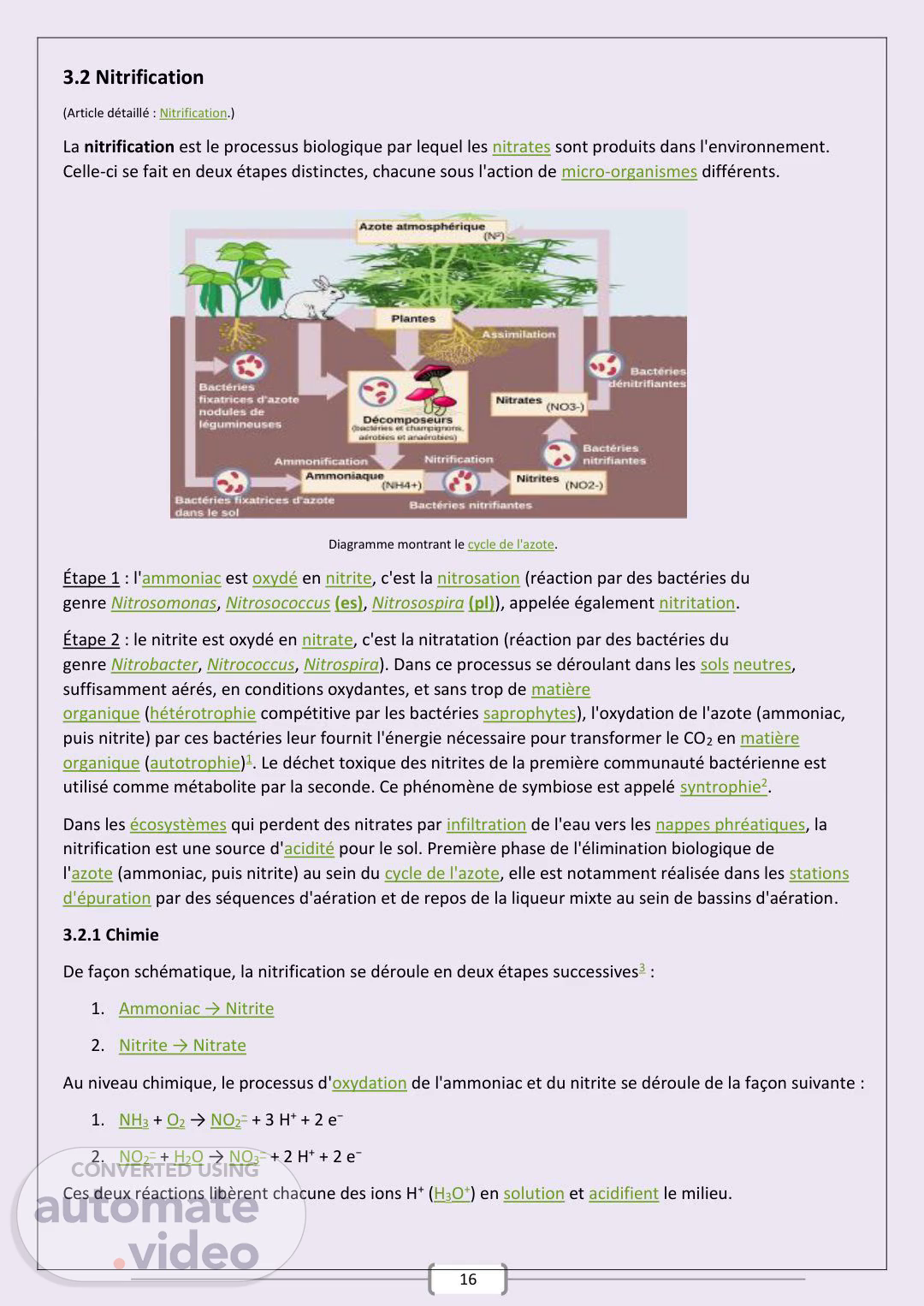

16 3.2 Nitrification (Article détaillé : Nitrification.) La nitrification est le processus biologique par lequel les nitrates sont produits dans l'environnement. Celle-ci se fait en deux étapes distinctes, chacune sous l'action de micro-organismes différents. Diagramme montrant le cycle de l'azote. Étape 1 : l'ammoniac est oxydé en nitrite, c'est la nitrosation (réaction par des bactéries du genre Nitrosomonas, Nitrosococcus (es), Nitrosospira (pl)), appelée également nitritation. Étape 2 : le nitrite est oxydé en nitrate, c'est la nitratation (réaction par des bactéries du genre Nitrobacter, Nitrococcus, Nitrospira). Dans ce processus se déroulant dans les sols neutres, suffisamment aérés, en conditions oxydantes, et sans trop de matière organique (hétérotrophie compétitive par les bactéries saprophytes), l'oxydation de l'azote (ammoniac, puis nitrite) par ces bactéries leur fournit l'énergie nécessaire pour transformer le CO2 en matière organique (autotrophie)1. Le déchet toxique des nitrites de la première communauté bactérienne est utilisé comme métabolite par la seconde. Ce phénomène de symbiose est appelé syntrophie2. Dans les écosystèmes qui perdent des nitrates par infiltration de l'eau vers les nappes phréatiques, la nitrification est une source d'acidité pour le sol. Première phase de l'élimination biologique de l'azote (ammoniac, puis nitrite) au sein du cycle de l'azote, elle est notamment réalisée dans les stations d'épuration par des séquences d'aération et de repos de la liqueur mixte au sein de bassins d'aération. 3.2.1 Chimie De façon schématique, la nitrification se déroule en deux étapes successives3 : 1. Ammoniac → Nitrite 2. Nitrite → Nitrate Au niveau chimique, le processus d'oxydation de l'ammoniac et du nitrite se déroule de la façon suivante : 1. NH3 + O2 → NO2− + 3 H+ + 2 e− 2. NO2− + H2O → NO3− + 2 H+ + 2 e− Ces deux réactions libèrent chacune des ions H+ (H3O+) en solution et acidifient le milieu..

Scene 2 (1m 5s)

17 3.2.2 Découverte Dans la Chine antique, on traitait déjà la pollution par les plantes plusieurs siècles avant les Gréco-romains. Les chinois étaient aussi familiers avec les nitrates puisqu'ils produisaient déjà la poudre à canon à grande échelle. Celle-ci est fabriquée à partir de nitrate de potassium, obtenu par la transformation de nitrate de calcium (aussi appelé salpêtre). Ils savaient aussi extraire le nitrate des sels du fumier mûr. On connaissait depuis longtemps les salpêtres comme nutriments pour les plantes, tout en attribuant la cause de leur présence a une simple réaction chimique. Ammoniaque, matière organique bien décomposée, une certaine humidité, du calcaire (CaCO3) pour neutraliser l'acidité produite par la réaction ; le tout ensemble et sous abri amenait à son terme, pensait-on, la réaction chimique par laquelle NH3 / NH4+ est oxydé en NO3−. On savait aussi que des eaux d’égout percolant sur un sol sableux sont dépolluées en même temps que l'on constatait une nitrification de l'ammoniac. Cette façon d'envisager la nitrification est remise en question quand Louis Pasteur attire l'attention sur les bactéries comme agents de transformations chimiques de la matière. L’explication scientifique arrive finalement avec les recherches du début du XIXe siècle en agronomie par Albrecht Daniel Thaer, Mathieu de Dombasle, Jean-Baptiste Boussingault…, et en chimie par Justus von Liebig, Jules Raulin, et d'autres encore. Dans les années 1860, Adolphe Auguste Mille et Alfred Durand-Claye complètent les premières études sur le traitement des eaux usées par des plantations, mettant en évidence la dégradation des polluants par les plantes, et la présence de nitrate comme critère d’une bonne qualité d’épuration. En 1877, les deux chimistes français Schlœsing et Müntz démontrent que ce sont les bactéries du sol qui provoquent la nitrification (ils stérilisent du sol par divers traitements (exposition au formol, à la chaleur…) puis le réensemencent, comparant à chaque stade la nitrification de l'échantillon avec celle de sols non traités. Après réensemencement le sol reprend son pouvoir nitrifiant. On ne connaissait pas la nature exacte des germes responsables de la nitrification. Mais sachant que la nitrification est une réaction concomitante à l’assimilation du carbone, et aussi que les sols riches en humus (matière organique décomposée) sont les sols les plus nitrifiants, les microbiologistes suspectaient que ces germes était couramment présents dans les sols étudiés, et que leur métabolisme classique était celui de l’assimilation du carbone. 3.2.3 Inhibition Le dicyandiamide supprime l'activité microbienne des bactéries dénitrifiantes. 3.2.4 Nitratation alternative par l'ozone Les éclairs dissocient les molécules d'oxygène et d'azote dans l'atmosphère, formant des atomes excités qui peuvent se recombiner sous forme de NO et NO2, et d'ozone O3. Ces trois espèces sont en équilibre mutuel, le NO2 étant photo-dissocié en NO en produisant de l'oxygène atomique, lequel se combine à de l'oxygène pour former de l'ozone (en présence d'une molécule M stabilisante), lequel forme à nouveau du NO2 : Les oxydes d'azote produits par la foudre peuvent être une source de nitrates..

Scene 3 (2m 10s)

18 NO2 + hν → NO + O* O* + O2 (+ M) → O3 (+ M) O3 + NO → NO2 + O2 Le NO2 peut également réagir avec l'ozone pour former du NO3, qui est rapidement dissocié par photolyse pendant le jour : NO2 + O3 → NO3 + O2 et NO3 + hν → NO2 + O* De nuit, cependant, il peut se combiner à une autre molécule de NO2 pour former du pentoxyde d'azote : NO2 + NO3 (+ M) → N2O5 (+ M) Le pentoxyde d'azote se dissout dans l'eau en phase liquide (dans les nuages ou les aérosols) où il réagit pour former de l'acide nitrique : N2O5 + H2O → 2 HNO3 Cet acide retombe au sol sous forme de pluie acide, et contribue à la fertilité du sol sous forme de nitrate NO3− 4/-Assimilation de l’Azote Les végétaux peuvent assimiler l'azote, soit sous forme d'ion ammonium, soit sous forme d'ion nitrate (NO3−) et de nitrite (NO2−) d'autre part. Ces deux dernières formes inorganiques d'azote sont d'abord converties en ammonium, puis en glutamine, puis ce dernier est transformé en matière organique. La réduction préalable des nitrates nécessite de l'énergie qui provient essentiellement de la photosynthèse. Le guano est une source riche en nitrates assimilables, utilisée comme engrais. Les organismes comme les plantes, les champignons et certaines bactéries qui ne peuvent pas fixer l'azote (N2) dépendent de leur capacité à assimiler le nitrate ou l'ammoniac pour leurs besoins. Les végétaux pour se nourrir absorbent (au travers des feuilles pour certaines plantes aquatiques et sinon via les racines) les ions nitrate (NO3−) et, dans une moindre mesure, l'ammonium NH4+ présent dans le sol..

Scene 4 (3m 11s)

19 4.1 Réduction des nitrates Les nitrates sont transformés en matière organique. Dans un premier temps, le nitrate est converti en nitrite par la nitrate réductase : NO3– + H+ + NADH → NO2− + NAD+ + H2O Le nitrite est ensuite réduit en ammoniac par la ferrédoxine-nitrite réductase : NO2− + 6 ferrédoxine réduite + 7 H+ NH3 + 2 H2O + 6 ferrédoxine oxydée L'assimilation par transformation d'un nitrate en ammoniac consomme un ion H+, qui doit être équilibré par l'expulsion d'un OH− qui tend à rendre le sol alcalin (basique). 4.2 Assimilation de l'ammoniac L'assimilation proprement dite porte sur l'ammoniac, qu'il soit absorbé directement ou produit par réduction des nitrates. Dans les chloroplastes, la glutamine synthétase incorpore cet ammoniac dans le cadre de la photorespiration, transformant un glutamate en glutamine : NH3 + L-glutamate + ATP L-glutamine + ADP + Pi. où Pi désigne le phosphate inorganique. Le glutamate joue un rôle essentiel dans le cycle de l'azote chez les animaux et les microbes, servant à la fois d'accepteur (comme ici) et de donneur pour les transferts d'ammoniac dans le cycle. Assimilation de l'azote (Articles détaillés : Assimilation de l'azote.) L'assimilation de l'azote consiste en la transformation de composés azotés minéraux, présents dans le milieu environnant, en composés azotés organiques, tels que les acides aminés. Les organismes autotrophes, tels que les plantes, les champignons et certaines bactéries n'ont pas la capacité de fixer l'azote gazeux (N2) présent dans l'air en grande quantité, mais peuvent assimiler l'azote minéral, sous forme d'ions nitrate ou ammoniaque, pour satisfaire leurs besoins en azote1. D'autres organismes, hétérotrophes, tels que les animaux, dépendent entièrement de l'azote organique qu'ils trouvent dans leur alimentation2..

Scene 5 (4m 16s)

20 4.3 Assimilation de l'azote moléculaire (N2) Structure moléculaire du diazote Dimensions du diazote Le diazote est majoritairement stocké dans l'atmosphère (99 %) et seulement moins de 1 % dans le sol. Dans l’atmosphère, le diazote est inerte et ne peut être absorbé directement par la majorité des organismes vivants. Il est assimilé par fixation biologique3. C'est le processus de fixation de l'azote atmosphérique, qui se produit seulement chez les végétaux comme les plantes de la famille des légumineuses. Celles-ci vivent en symbiose avec les bactéries fixatrices de N2 et absorbent l’azote moléculaire directement de l’air contenu dans le sol. Les bactéries symbiotiques fixatrices de N2 sont les organismes qui appartiennent au groupe des procaryotes. La plus importante symbiose pour l’assimilation de l’azote atmosphérique est la symbiose rhizobium-légumineuse4. Ce processus a pour origine la réduction de l'azote gazeuse en ammonium et est réalisée par les micro- organismes spécifiques (bactéries fixatrices de N2 comme les rhizobiums), dont le mode de fonctionnement se fait par symbiose avec un hôte susceptible de leur apporter l'énergie nécessaire à la transformation4. Le diazote est réduit par ces bactéries à la température de 25 °C, selon la réaction suivante : N2 + 3H2 → 2NH3 G°'= −33,5 kJ/mol5 Fixation biologique de l'azote par les catalyseurs protéiniques nitrogénase/hydrogénase La réduction de l'azote gazeux en ammonium se fait par l'intervention d'adénosine triphosphate (ATP, qui fournit l’énergie d’activation pour la réaction de fixation de N2), et d'un réducteur puissant. La source réductrice est une ferrédoxine chez la plupart des micro-organismes fixateurs d'azote. La réaction se fait par l'intermédiaire de deux catalyseurs protéiniques : une réductase, aussi appelé nitrogénase 1, qui fournit les électrons et une nitrogénase 2 qui les utilise pour réduire l’azote atmosphérique5. La réaction globale est la suivante5 : N2 + 8 e− + 8H+ + 16 ATP → 2 NH3 + H2 + 16 ADP + 16 Pi.

Scene 6 (5m 21s)

21 4.4 Assimilation de l'azote minéral L'azote minéral peut être assimilé par les organismes autotrophes soit sous forme d'ion ammonium d'une part, soit sous forme d'ion nitrate (NO3−) et de nitrite (NO2−) d'autre part. Ces deux dernières formes d'azote inorganiques sont converties en ammonium avant leur incorporation par les organismes. 4.5 Assimilation des nitrates et des nitrites Cette assimilation est un processus spécifique aux végétaux. La réduction des nitrates nécessite de l'énergie qui provient essentiellement de la photosynthèse. La diminution du nombre d'oxydation lors de la transformation du nitrate (degré d'oxydation V) en ammonium (degré d'oxydation III) se fait par deux réactions successives catalysées par deux enzymes : 1. la nitrate-réductase (NR), qui intervient dans la réduction des nitrates (réduits en nitrites). Cette enzyme est sensible à la lumière et aux hormones (cytokinines). La NR est située hors du chloroplaste. C'est le complexe enzymatique utilisant la nicotinamide adénine dinucléotide (NADH,H+) ou nicotinamide adénine dinucléotide phosphate (NADPH,H+) comme donneur d'électrons et la flavine adénine dinucléotide (FAD) qui est le cofacteur de ce système. La réaction qui décrit la réduction des nitrates est5 : NO3− + NAD(P)H,H+ → NO2− + NAD(P)+ + H2O 1. la nitrite-réductase est située à l'intérieur du chloroplaste, elle catalyse la réduction du nitrite en ammonium. Le donneur d'électron est la ferrédoxine sous forme réduite, ou le NADPH,H+. La réaction globale est : NO2− + 7/2 NAD(P)H,H+ + H → NH4 + 7/2 NAD(P)+ + 2 H2O Le nitrate atteint rapidement les racines et est très facilement assimilé par les plantes, par de la réduction assimilative4 4.6 Assimilation des ions ammonium (NH4+) Structure moléculaire de l'ammonium L’ammonium dérive de la fixation biologique de l’azote atmosphérique, des nitrates (ou de leur réduction) ou de l’absorption directe de l’ion ammonium. Il est toxique pour la majorité des organismes mais est plus favorable dans la culture du maïs, des tomates jaunes, du riz par exemple6,7. Pour être assimilé, il doit être transformé en amines ou amides non toxiques. L’assimilation de l’ammonium par les organismes fait intervenir successivement trois enzymes : 1. la glutamate déshydrogénase, enzyme allostérique qui permet l’assimilation de l’ammoniac dans l’organisme et pour le catabolisme des acides aminés5. Cette enzyme est présente dans tous les organismes : dans les mitochondries (pour les animaux) et dans les chloroplastes (pour les plantes). Chez les animaux, le glutamate déshydrogénase est très actif dans le foie et les reins ;.

Scene 7 (6m 26s)

22 2. la glutamine synthétase, qui permet l’assimilation de l’ammoniac en présence d’énergie sous forme de liaison phosphate riche en énergie de l’ATP. La glutamine transporte un groupement amine à partir du foie via le plasma sanguin vers les autres tissus ; 3. la glutamate synthétase, qui s’associe à la glutamine synthétase est un précurseur essentiel pour la synthèse de purine et de pyrimidine, un modulateur du renouvellement protéique ou un intermédiaire pour la gluconéogenèse et l'équilibre acido-basique8. L’assimilation de l’azote se résume à la biosynthèse des protéines enzymatiques, de structures et de réserves. L’ammonium est très mal assimilé par les plantes à cause de sa charge positive, qui favorise sa fixation sur les minéraux du sol. Pour l’absorber, les racines de plante doivent être très proche de lui. Pour son assimilation par les plantes, la majeure partie de l'ammonium est transformée en nitrate par les micro- organismes telluriques avant son absorption par le système racinaire, ce processus est appelé nitrification. La nitrification a une durée longue d’une ou plusieurs semaines et dépend de la température. Une autre partie de l’ammonium est stockée dans le sol sous forme de matière organique et de biomasse microbienne et sera minéralisée selon les besoins des plantes9. 4.7 Assimilation de l'azote organique (urée) L'urée est hydrolysée en ammonium et en dioxyde de carbone avant d’être incorporée dans la matière organique. Cette réaction d'hydrolyse est catalysée par l'urée amydolase (UAL) dans les algues vertes alors que l'uréase est présente dans la plupart des autres algues. Chez les plantes l'azote uréique est assimilé directement par de racines en très petites quantités. Pour être assimilé les enzymes du sol hydrolysent l’azote uréique en ammonium, processus qui peut durer entre une journée et une semaine, en fonction de la température et l’humidité du sol4. 4.8 Formation et destruction des protéines Déshydratation de deux acides aminés pour former une liaison peptidique (en rouge) avec expulsion d'une molécule d'eau (en bleu). La destruction se réalise de manière inverse, par hydrolyse de la liaison. L'assimilation de l'azote, à partir de composés azotés inorganiques présents dans l'environnement, permet ensuite la formation de composés azotés organiques tels que les différents acides aminés, par transfert du groupe amine d'une chaîne à l'autre, puis les protéines qui en sont formées par polymérisation via la liaison peptidique. Les organismes qui ne peuvent pas assimiler le nitrate ou l'ammoniac pour leurs besoins, comme les animaux, dépendent entièrement de l'azote organique provenant de leur nourriture. Les végétaux constituent ainsi la source primaire d'azote assimilable par les animaux..

Scene 8 (7m 31s)

23 Les protéines digérées sont inversement décomposées en leurs acides animés par protéolyse (ou dégradation protéique), qui détruit les liaisons peptidiques par hydrolyse. Les acides aminés ainsi libérés peuvent être réutilisés dans l'organisme pour de nouvelles synthèses protéiques, et rester dans la biosphère, ou être irréversiblement dégradés par oxydation pour être utilisées comme source d'énergie. 4.9 Catabolisme des acides aminés La dégradation des acides aminés est réalisée chez les animaux ou champignons ou bactéries qui se nourrissent de matière organique. Cette digestion convertit l'azote de la matière organique en ammoniac. Elle commence par une « désamination », séparant le groupement alpha aminé du squelette carboné pour le transférer sur l'acide glutamique. La réaction est catalysée par une transaminase. Le L-glutamate ainsi produit subit ensuite une désamination oxydative, catalysée par la glutamate déshydrogénase, qui élimine finalement le groupement α-aminé sous forme de NH4+. Chez les mammifères, l'ion ammonium, toxique pour la cellule, rentre ensuite dans le cycle de l'urée pour être excrété. Suivant les animaux, l'excrétion peut prendre la forme alternative d'ammoniac, d'acide urique ou de créatinine. De son côté, le squelette carboné est ensuite oxydé, ce qui correspond à la fonction respiratoire du cycle de l'oxygène. Transfert du groupe amine (NH2) par échange avec un cétoacide (=O). 5/-Dénitrification En milieu anaérobie, d'autres bactéries utilisent les nitrates et nitrites pour la respiration cellulaire comme accepteur d'électron10, et réalisent la dénitrification du milieu en les réduisant successivement en monoxyde d'azote, puis en protoxyde d'azote, et enfin en diazote, qui est restitué à l'atmosphère et sort du cycle biologique. La dénitrification réduit l'azote en un état gazeux N2 ou N2O, inassimilable par les plantes, et le fait sortir du cycle biologique. En milieu anoxique (sol ou milieu aquatique non oxygéné), des bactéries dites dénitrifiantes transforment les nitrates en gaz diazote, c'est la dénitrification. La dénitrification suit tout ou partie de ces réactions successives (l'enzyme catalysant la réaction figurant entre parenthèses) : NO3− + 2 H+ + 2 e−→ NO2− + H2O (nitrate réductase) NO2− + 2 H+ + e− → NO + H2O (nitrite réductase) 2 NO + 2 H+ + 2 e− → N2O + H2O (oxyde nitrique-réductase).

Scene 9 (8m 36s)

24 N2O + 2 H+ + 2 e− → N2 + H2O (oxyde nitreux-réductase) Le processus complet peut s'exprimer sous forme d'une réaction redox équilibrée, par laquelle le nitrate (NO3−) est entièrement réduit sous forme d'azote N2 : 2 NO3− + 10 e− + 12 H+ → N2 + 6 H2O Les bactéries qui effectuent le processus d'anammox appartiennent au phylum bactérien des planctomycètes, dont les genres les mieux connus sont Planctomyces et Pirellula. Dans ce processus biologique, le cation ammonium NH4+ est oxydé par l'anion nitrite NO2− pour donner du diazote N2. Ce processus contribue à hauteur de 50 % de l'azote produit dans les océans. C'est donc un important puits d'azote qui limite ainsi la production primaire des océans. La réaction globale s'écrit : NH4+ + NO2− → N2 + 2 H2O. Dénitrification (Articles détaillés : Dénitrification et Anammox.) La dénitrification, appelée aussi rétrogradation de l'azote minéral, est un processus microbien de respiration anaérobie qui utilise les ions nitrates comme accepteurs d'électrons. Ce phénomène biologique est opéré en milieu hypoxique ou anoxique, par des bactéries spécifiques qui satisfont leur besoin en oxydant par une désoxygénation des nitrates. Ce phénomène se produit dans le sol, mais pas exclusivement : il est aussi à l’œuvre dans certains sédiments1, dans les aquifères (dans une certaine mesure et à certaines conditions)2, dans les matières organiques en décomposition (ex : bois mort), ou encore dans le système digestif. 5.1 Importance écologique Ce processus joue un rôle majeur à échelle planétaire dans le cycle de l'azote, et est encore incomplètement cerné. Il est notamment l'un des "puits d'azote"3 comme il existe des puits de carbone. Il a fait l'objet de nombreuses études concernant ses aspects écologiques, agronomiques, microbiologiques, physiologiques, biogéochimiques, génétiques ou sy mbiotiques4. Il est probablement apparu précocement dans l'évolution et a notamment été retrouvé chez certaines archées halophiles ou hyperthermophiles mais aussi dans les mitochondries de certains champignons. Les plantes et leur système racinaire, qui décolmatent le sol ou le sédiment (par exemple pour les roselières, les mangroves ou la Riziculture en rizière) et sont le support d'intenses échanges (souvent symbiotiques avec des champignons mycorhiziens et/ou des bactéries symbiotes), jouent aussi un rôle dans les grands processus de dénitrification à l’œuvre dans les sols, notamment sous les prairies, forêts, roselières, tourbières et autres zones humides5. Un rôle un peu équivalent (pour le décolmatage du substrat et la bioturbation) est joué dans les sédiments par diverses espèces fouisseuses6. 5.2 Mécanismes biologiques Sauf dans les sols très aérés, le dioxygène O2 diffuse peu dans le sol (quelques millimètres). Ce phénomène est encore accentué dans les sols tassés et/ou gorgés d'eau (cas d'un sol hydromorphique par exemple). Il y a 21 % de dioxygène dans l'atmosphère terrestre soit environ 300 mg par litre d'air et seulement (au maximum) 8 mg pour 1 kg (1 litre) d'eau. Par conséquent, les bactéries qui se trouvent dans ces types de sols manquent de dioxygène, nécessaire à leur survie, à leur développement et à la respiration cellulaire, notamment quand l'eau a comblé tous les espaces lacunaires du sol contenant auparavant de l'air..

Scene 10 (9m 41s)

25 C'est alors que des « bactéries dénitrifiantes » opèrent la dénitrification : elles réduisent l'ion nitrate NO3−, facilement soluble dans la solution du sol grâce aux liaisons hydrogène qu'il établit avec les molécules d'eau et facilement absorbable par les végétaux, en ion nitrite NO2−, puis en monoxyde d'azote NO, après en N2O (oxyde nitreux) et enfin en diazote N2, exempt d'oxygène et naturellement présent dans notre atmosphère et qui va s'échapper ensuite du sol par volatilisation, pour rejoindre cette dernière. La dénitrification suit tout ou partie de ces réactions successives (l'enzyme catalysant la réaction figurant entre parenthèses) : NO3− + 2 H+ + 2 e−→ NO2− + H2O (nitrate réductase) NO2− + 2 H+ + e− → NO + H2O (nitrite réductase) 2 NO + 2 H+ + 2 e− → N2O + H2O (oxyde nitrique-réductase) N2O + 2 H+ + 2 e− → N2 + H2O (oxyde nitreux-réductase) Le processus complet peut s'exprimer sous forme d'une réaction redox équilibrée, par laquelle le nitrate (NO3−) est entièrement réduit sous forme d'azote N2 : 2 NO3− + 10 e− + 12 H+ → N2 + 6 H2O Il arrive que ces bactéries n'aillent pas jusqu'à la phase ultime de cette réaction, si le taux de dioxygène est en partie suffisant pour satisfaire leur besoin. La dénitrification est alors en partie arrêtée aux stades NO ou, plus souvent, N2O qui est un gaz à effet de serre. 5.3 Enjeux environnementaux Cette réaction est très importante en écologie, car elle contrôle partiellement le cycle de l'azote et certains processus d'eutrophisation et/ou d'acidification des eaux douces. Ces bactéries jouent aussi un rôle majeur dans le domaine du traitement des eaux usées, notamment dans le lagunage naturel. Elle a aussi une grande importance en agriculture pour la maîtrise des besoins des plantes et des microorganismes du sol en azote, et dans le cadre d'une lutte naturelle contre la pollution par les engrais azotés, qui parce qu'ils sont très solubles peuvent polluer par les nitrates les pluies et les eaux de surface et de nappe. 5.4 Recherche et développement Les analyses isotopiques et études basées sur le suivi des isotopes stables de l'azote permettent de mieux comprendre ce processus et plus globalement sa place dans le cycle biogéochimique de l'azote7, actuel ou passé (dans les paléoenvironnements et sous des paléoclimats différents). On cherche aussi à créer (éventuellement par biomimétisme) des systèmes semi naturels de dépollution de rejets azotés en utilisant les bactéries dénitrifiantes, notamment pour traiter in situ des rejets agricoles8. 6/-Anammox (Oxydation anaérobie de l'ammonium) Bioréacteur contenant des bactéries anammox Kuenenia stuttgartiensis (Radboud University Nijmegen).

Scene 11 (10m 47s)

26 L’oxydation anaérobie de l’ammonium ou l’« anammoxnote 1» est une voie métabolique microbienne importante du cycle de l'azote au cours de laquelle l’énergie chimique du nitrate NO3− et de l’ammonium NH4+ est utilisée par certaines bactéries pour fixer le dioxyde de carbone. Ces bactéries qui réalisent ce processus ont été identifiées en 1999 et ont constitué à l'époque une surprise pour la communauté scientifique. Ce type de réactions se déroule dans de nombreux milieux naturels. Une méthode d'élimination de l'ammonium développée par l'université technique de Delft est également commercialisée sous le nom d'anammox. 6.1 Observation in vivo Dans le processus biologique, le cation ammonium NH4+ est oxydé par l'anion nitrite NO2− pour donner du diazote N2. La réaction globale s'écrit : NH4+ + NO2− → N2 + 2 H2O. Ce processus contribue à hauteur de 50 % du diazote produit dans l'océan, consommant assez d'azote assimilable (ammonium et nitrite) pour limiter la production primaire des eaux. Les bactéries qui effectuent le processus d'anammox appartiennent au phylum bactérien des planctomycètes, dont les genres les mieux connus sont Planctomyces et Pirellula. Actuellement, cinq genres de bactéries anammox ont été (provisoirement) définis : Brocadia, Kuenenia, Anammoxoglobus et Jettenia concernant les espèces d'eau douce, ainsi que Scalindua pour ce qui est des espèces marines. Lipides C17-C20 de type ladderane de bactéries anammox contenant donc trois anneaux cyclobutane concaténés avec un cycle cyclohexane ou cinq cyclobutanes consécutifs. les acides gras correspondants sont esterifiés avec du méthanol ou sur un squelette glycérol tandis que les alcools ladderaniques sont liés via une fonction éther au glycérol, tous dans différentes combinaisons. 6.2 Spécificités des bactéries anammox Les bactéries anammox sont caractérisés par plusieurs propriétés remarquables. • Elles possèdent toutes un anammoxosome, grand compartiment lié à la membrane à l'intérieur du cytoplasme, où se déroule le catabolisme anammox1. • En outre, les lipides constituant les membranes de ces bactéries contiennent une forte proportion d'acides gras de type ladderane2, tels que l'acide pentacycloanammoxique3, jusqu'à présent uniques en biologie. • L'hydrazine N2H4 et l'hydroxylamine NH2OH, toxiques pour la plupart des êtres vivants, sont chez elles des intermédiaires métaboliques du processus d'anammox. • Enfin, une caractéristique frappante de ces bactéries est leur taux de croissance extrêmement lent, leur temps de doublement étant de près de deux semaines..

Scene 12 (11m 52s)

27 Cycle biologique de l'azote (DNRA : dissimilatory nitrate reduction to ammonium) 6.3 Température de l'eau Le processus d'anammox avait été initialement observé à des températures comprises entre 20 °C et 43 °C4, mais des publications de 2009 ont rapporté des observations, dans des sources chaudes à des températures comprises entre 36 °C et 52 °C5, et dans des sources hydrothermales situées le long de la dorsale médio-atlantique à des températures comprises entre 60 °C et 85 °C6. 6.4 Application au traitement des eaux usées Le procédé anammox intervient dans l'élimination de l'ammonium dans le traitement des eaux usées et se compose de deux processus distincts. La première étape est la nitrification partielle (nitrosation) de la moitié de l'ammonium en nitrite par des bactéries telles que Nitrosomonas : 4 NH4+ + 3 O2 → 2 NH4+ + 2 NO2− + 4 H+ + 2 H2O. Des bactéries anammox peuvent alors convertir l'ammonium NH4+ et le nitrite NO2− en diazote N2 et environ 15 % de nitrate NO3− : NH4+ + NO2− → N2 + 2 H2O. Les deux processus peuvent se dérouler dans un réacteur unique où les deux guildes de bactéries forment des granules compacts7. Le procédé anammox représente une alternative aux techniques conventionnelles d'élimination de l'azote mises en œuvre dans les stations d'épuration, tels que l'attestent plusieurs brevets déposés dans le domaine. À l'inverse de la flore microbienne présente dans les étapes de traitement biologique d'une station d'épuration des eaux usées, les bactéries du genre Brocadia anammoxidans sont en mesure de se dispenser d'oxygène et même de consommer du dioxyde de carbone (gaz à effet de serre). L'aération des bassins peut être diminuée, réduisant ainsi les coûts de traitement et les émissions de CO2 jusqu'à 88 %. Le développement des nouveaux procédés se base sur les travaux de recherche accomplis dans les années 1990, portant sur l'activité microbienne lors des processus de nitrification/dénitrification, et en particulier sur les mécanismes affectant la disponibilité des espèces azotées réactives. Les travaux réalisés à Vienne (Nowak et Svardal, 1993; Nowak, 1996), Delft (van Niel et al., 1993; van Loosdrecht et Jetten, 1998) et Hanovre (Abeling, 1994; Hippen, 1999) méritent ici d'être cités. Ces découvertes trouvent leur application à Rotterdam depuis début 2006. En Allemagne, les procédés anammox sont appliqués depuis l'an 2000 dans différentes stations d'épuration, se limitant cependant au traitement d'une partie des effluents (liqueur de boues). Divers systèmes sont disponibles.

Scene 13 (12m 57s)

28 sur le marché pour cette application particulière. La multiplication des expériences dans des installations grandeur nature pourrait montrer dans quelle mesure les exigences technico-économiques du fonctionnement d'une station d'épuration sont rencontrées. L'application du procédé anammox à l'ensemble des eaux pré-traitées ne fait l'objet à ce jour que d'une unique application en Autriche, au sein de la station d'épuration de Strass (Val de Ziller). L'intérêt réside ici également dans la réduction des besoins d'oxygénation et l'évitement des émissions de CO2. Le défi à relever dans ce cas est de rassembler les conditions idéales à la croissance des bactéries anammox (comme par exemple, la température des eaux traitées, l'âge des boues…). 6.5 Intérêt écologique Le cycle de l'azote basé exclusivement sur les processus de nitrification (oxidation, via l'hydroxylamine, de l'ammoniac en nitrites puis en nitrates), suivis par la dénitrification (réduction des nitrates et des nitrites par étapes en azote gazeux (N2) sous l'effet de l'activité bactérienne en conditions anoxiques) a longtemps été considéré comme la seule voie libérant de l'azote gazeux. La découverte de l'oxydation de l'ammonium par les nitrites grâce à l'activité de bactéries anaérobies (voie anammox) est importante pour la compréhension du cycle de l'azote dans les océans et ouvre de nouvelles perspectives. 7/-Impact anthropique sur le cycle de l'azote Les impacts humains sur le cycle de l'azote sont les effets, directs et indirects, de l'Homme sur le cycle de l'azote. Ces impacts sont nombreux et complexes, cet article vise à donner un bref aperçu de l'accroissement de la part d'azote dans certains écosystèmes, dont terrestres, atmosphériques et aquatiques notamment par les nitrates (NO3−). En sciences des systèmes, le cycle de l'azote est un cycle biogéochimique qui se définit comme un système1, c'est-à-dire « un ensemble d’éléments en interaction dynamique, organisé en fonction d’un but »2. Autrement dit, le cycle de l'azote est un ensemble de réservoirs, constitués de différents composés d'azote (voir Figure 1), entre lesquelles différents flux viennent en modifier la quantité par entrée ou sortie; et dont le but est sa propre conservation en tant que système organisé, stable et fonctionnel. Les apports humains d'azote dans l'environnementN 1, d'origines agricoles et industriels, dépassent actuellement la fixation biologique de l'azote3. En raison des apports anthropiques, le cycle global de l'azote a été considérablement modifié au cours du XXe siècle. Les fractions molaires globales d'oxyde nitreux (N2O) dans l'atmosphère sont passées d'une valeur pré-industrielle d'environ 270 nmol/mol à.

Scene 14 (14m 2s)

29 environ 319 nmol/mol en 20054. Les activités humaines représentent plus d'un tiers des émissions de N2O, dont la plupart sont dues au secteur agricole. 7.1 Histoire des apports anthropiques en azote Environ 78% de l'atmosphère terrestre est constituée de diazote à l'état gazeux6 (noté N2), qui est un composé inerte et biologiquement indispensable pour la plupart des organismes. Pour être utilisé dans la plupart des processus biologiques, N2 doit être converti en azote réactif (Nr), qui comprend des formes réduites inorganiques (NH3 et NH4+), formes oxydées inorganiques (NO, NO2, HNO3, N2O, et NO3−), et les composés organiques (urée, amines et protéines)3. Le N2 a une triple liaison forte, et donc une quantité significative d'énergie (226 kcal/mol-1) est nécessaire pour convertir le N2 en Nr3. Avant les procédés industriels, les seules sources de cette énergie étaient le rayonnement solaire et les décharges électriques3. Utilisant une grande quantité d'énergie métabolique et l'enzyme nitrogénase, certaines bactéries et cyanobactéries convertissent le N2 présent dans l’atmosphère en NH3, par un processus biologique appelé fixation de l'azote7 (FBN, en anglais : BNF). L'analogue anthropique de la FBN est le procédé Haber-Bosch, dans lequel H2 réagit avec N2 atmosphérique à des températures et pressions élevées pour produire du NH38 Enfin, N2 est converti en NO par l'énergie de la foudre, qui est négligeable dans les écosystèmes tempérés actuels, ou par combustible fossile3. Jusqu'en 1850, la fixation biologique du diazote, et la fixation du diazote induit par la culture (par exemple, la plantation de cultures légumineuses) et la matière organique incorporée étaient les seules sources d'azote pour la production agricole8. Vers le début du XIXe siècle, le Nr des gisements de guano et des dépôts de nitrate de sodium a été récolté et exporté des îles arides du Pacifique et des déserts d'Amérique du Sud8. À la fin des années 1920, les premiers procédés industriels, bien qu'inefficaces, étaient couramment utilisé pour produire du NH33. Grâce aux efforts de Fritz Haber et Carl Bosch, le procédé Haber-Bosch est devenu la plus grande source d'engrais azotés après les années 1950, et a remplacé la FBN comme source dominante de production de NH38. De 1890 à 1990, le Nr créé anthropiquement a presque été multiplié par neuf3. Pendant ce temps, la population humaine a plus que triplé, en partie en raison de l'augmentation de la production alimentaire. Depuis la révolution industrielle, une source supplémentaire d'apport d'azote anthropique est la combustion de combustibles fossiles, qui est utilisée pour libérer de l'énergie (par exemple, pour alimenter les automobiles). Lorsque les combustibles fossiles sont brûlés, des températures et des pressions élevées fournissent de l'énergie pour produire du NO à partir de l'oxydation de N23. De plus, lorsque combustible fossile est extrait et brûlé, l'azote fossile peut devenir réactif3, c'est-à-dire des émissions de NOx. Au cours des années 1970, les scientifiques ont commencé à reconnaître que les apports d'azote s'accumulaient dans l'environnement et affectant les écosystèmes3..

Scene 15 (15m 7s)

30 7.2 Impacts des apports anthropiques dans le cycle de l'azote D'après les recherches menées par James N. Galloway (de), entre 1600 et 1990, la création mondiale d'azote réactif (Nr) aurait augmenté de près de 50%9. Au cours de cette période, les émissions atmosphériques des espèces Nr auraient augmenté de 250% et les dépôts dans les écosystèmes marins et terrestres ont augmenté de plus de 200%9. De plus, ces recherches signalent une multiplication par quatre des flux d'azote inorganique dissous dans les rivières vers les côtes9. L'azote est un nutriment limitant critique dans de nombreux systèmes, y compris les forêts, les zones humides et les écosystèmes côtiers et marins; par conséquent, ce changement dans les émissions et la distribution de Nr a eu des conséquences importantes pour les écosystèmes aquatiques et terrestres10,11 7.2.1 Atmosphère Les apports atmosphériques d'azote comprennent principalement des oxydes d'azote (NOx), provenant de combustibles fossiles et de la combustion de la biomasse3, de l'ammoniac (NH3), de l'oxyde nitreux (N2O). Dans les agroécosystèmes, l'application d'engrais a augmenté la nitrification microbienne (processus aérobique dans lequel les micro-organismes oxydent l'ammonium (NH4+) en nitrate (NO3−) et dénitrification (processus anaérobique dans lequel les micro-organismes réduisent le NO3− et le convertissent en N2). Les deux processus libèrent naturellement de l'oxyde nitrique (NO) et de l'oxyde nitreux (N2O) dans l'atmosphère7. Le N2O est particulièrement préoccupant car il a une durée de vie atmosphérique moyenne de 114 à 120 ans13, et est 300 fois plus puissant que le CO2 en tant que gaz à effet de serre7. Le NOx produit par les procédés industriels, les automobiles et la fertilisation agricole et le NH3 émis par les sols (c'est-à-dire comme sous-produit supplémentaire de la nitrification) 7 et les opérations d'élevage sont transportées vers les écosystèmespar vent, influençant le cycle de l'azote et les pertes de nutriments. Six effets majeurs des émissions de NOx et de NH3 ont été cités3: 1. la diminution de la visibilité atmosphérique due aux aérosols d'ammonium (fines particules matérielles atmosphériques (PM); 2. les concentrations élevées d'ozone; 3. l'ozone et les particules affectent la santé humaine (par exemple les maladies respiratoiress et le cancer); 4. l'augmentation du forçage radiatif et le réchauffement climatique mondial; 5. la diminution de la productivité agricole due aux dépôts d’ozone; 6. l'acidification des écosystèmes14 et l'eutrophisation..

Scene 16 (16m 12s)

31 7.2.2 Biosphère Les écosystèmes terrestres et aquatiques reçoivent des apports de Nr de l'atmosphère par le biais de dépôts humides et secs3. Les espèces atmosphériques d'azote réactif peuvent être déposées dans les écosystèmes lors des précipitations (par exemple, NO3−, NH4+, composés organiques d'azote), sous forme de gaz (par exemple, NH3 et acide nitrique gazeux [HNO3]) ou sous forme d'aérosols3 (par exemple, nitrate d'ammonium [NH4NO3]). Les écosystèmes aquatiques reçoivent des apports d'azote supplémentaire par ruissellement des eaux de surface et des rivières11. L'augmentation des dépôts de N peut acidifier les sols, les cours d'eau, les lacs et altérer la productivité des forêts et des prairies. Dans les écosystèmes des prairies, les apports d'azote ont d'abord produit une augmentation de productivité, suivie ensuite d'un déclin lorsque les seuils critiques ont été dépassés, et un changement des espèces végétales et animales a été démontré. Dans les zones très développées des systèmes océaniques et des estuaires côtiers, les rivières fournissent des apports directs (par exemple, l'eau de ruissellement) et indirects (par exemple, la contamination des eaux souterraines) des agroécosystèmes. Les apports peuvent entraîner l'acidification des eaux douces et l'eutrophisation des eaux marines. 7.2.3 Ecosystèmes aquatiques Les écosystèmes aquatiques présentent également des réponses variées à l'enrichissement en azote. Le surplus de NO3− dans des écosystèmes terrestres saturés en N peut entraîner l'acidification des eaux douces en amont et l'eutrophisation des systèmes marins en aval15. L'acidification des eaux douces peut entraîner une toxicité de l'aluminium et la mortalité des espèces de poissons sensibles au pH. Étant donné que les systèmes marins sont généralement limités en azote, la pollution par des nutriments (en) excessivement chargés en N peut entraîner une dégradation de la qualité de l'eau (en) en raison des proliférations d'algues toxiques, du manque d'oxygène, de la perte d'habitat, de la diminution de la biodiversité et des pertes de la pêche11 7.2.4 Acidification des eaux douces Les dépôts atmosphériques d'azote dans les paysages terrestres peuvent être transformés par des processus microbiens du sol en azote biologiquement disponible, ce qui peut entraîner une acidification des eaux douces et une perte de biodiversité. Les apports NO3− et NH4+ des systèmes terrestres et de l'atmosphère peuvent acidifier les systèmes d'eau douce lorsqu'il y a peu capacité tampon due à l'acidification des sols11. La pollution par l'azote en Europe, dans le nord-est des États-Unis et en Asie est une préoccupation actuelle pour l'acidification des eaux douces16. Les études sur l'acidification des lacs dans la région des lacs expérimentaux (RLE) dans le nord-ouest de l'Ontario ont clairement démontré les effets négatifs d'une augmentation de l'acidité sur une espèce de poisson indigène : le recrutement et la croissance du touladi (Salvelinus namaycush) ont considérablement diminué en raison de l'extirpation de ses principales proies pendant l'acidification17. L'azote réactif provenant de l'agriculture, de l'élevage, des engrais, des fosses septiques et d'autres sources a augmenté les concentrations de nitrate dans les cours d'eau de la plupart des pays industrialisés. Les concentrations de nitrate dans 1 000 lacs norvégiens ont doublé en moins d'une décennie. Les rivières du nord-est des États-Unis et de la majorité de l'Europe ont été multipliées par dix à quinze au cours du siècle dernier. L'azote réactif peut contaminer l'eau potable par ruissellement dans les ruisseaux, les lacs, les rivières et les eaux souterraines. Aux États-Unis seulement, jusqu'à 20 % des sources d'eau souterraine dépassent la limite de concentration de nitrate dans l'eau potable fixée par l'Organisation mondiale de la santé. Ces concentrations élevées peuvent provoquer une "maladie du bébé bleu" où les ions nitrate affaiblissent la capacité du sang à transporter l'oxygène. Des études ont également établi un lien entre des concentrations élevées de nitrates et des.